如果说,有什么见证了中华民族五千年的文明史?答案,必然有树。

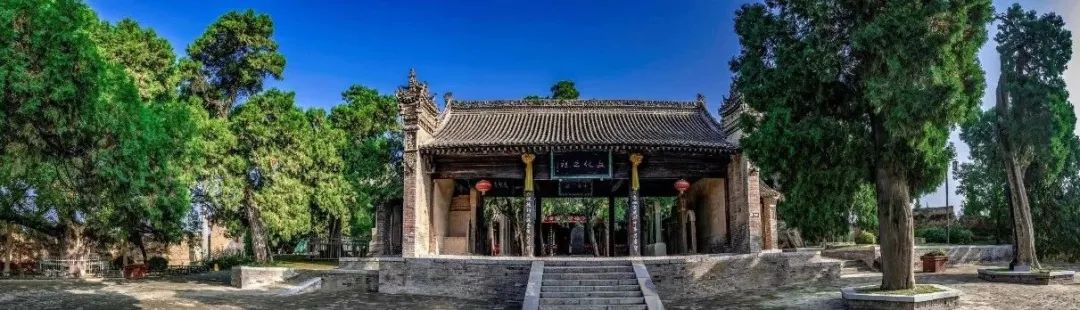

仓颉庙古柏

3月15日,《古树名木保护条例》施行,填补了古树名木保护领域国家层面的法规空白,古树名木迎来了法治保护新的春天。

年轮镌刻的文明密码

作为地球上最古老的生物之一,植物的形成可以追溯到35亿至38亿年前。随着时间的推移,植物为地球上更复杂生命的出现提供了足够的条件,这才有了动物,继而有了人类。此后,人类与树木便相互依存、共生共息。陕西黄帝陵的“黄帝手植柏”见证了华夏大地五千年文明史,山东曲阜孔庙“先师手植桧”见证了儒家思想的传承与发展,北京潭柘寺“帝王树”古银杏见证了王朝兴衰更迭……

古树名木以年轮为笔,在华夏大地上书写着跨越千年的诗篇。全国5棵树龄超五千年的树,有一个共同的家乡——陕西,仓颉手植柏就是其中之一,它经历了仓颉从结绳记事到文字诞生的伟大跨越,铭刻着历史的沧桑与厚重。

全国百棵名树之一的白水县仓颉庙柏抱槐

在仓颉庙内,列入古树名木保护范围的就有70余棵。特别是和仓颉手植柏一起生活的45棵千年古树,都是“特级”保护名木,他们中有3棵已4000多岁,14棵3000多岁。这46棵古柏,组成了仓颉庙古柏群,平均树龄超过了3000岁,被誉为“中华古柏群之首”。

这一棵棵古树,不是静默的植物标本,而是活着的文化基因库,每道年轮里都封存着华夏文明的独特密码。

文化传承的岁月见证

虬枝映照太史公祠的黛瓦,年轮里藏着《史记》的墨香。华山唐槐荫庇过历代诗人的吟咏,枝桠间垂落的槐花曾是盛唐的诗笺。鸟为媒,树结缘,白水柏抱槐成就了“结缘树下碰个面,三生三世能相见”的亘古流传……

2811棵古树名木,就是渭南文明的“绿色编年史”,一起跨越了星河时空,承载着很多历史记忆和文化内涵。

仓颉庙古柏与古建筑

散生于锦绣大地。除了地下的文物,地上的树木同样见证着岁月的流转。仓颉手植柏便是五千年文明的活化石,历经五千年风雨,树身如瀑布般的纹路从树干直泻至根部,仿佛文化的河流在其血脉中流淌。驻足树下,五千年的岁月在眼前闪过,漫长得令人不敢想象。如今它依然屹立原地,守护着你我,向着下一个五千年坚定凝望。

仓颉庙手植柏

绵延于岁月长河。古树名木扎根于岁月深处,守护着绿水青山,铭刻着时代的印记。在白水县林皋镇冯家山村,一棵2000多岁的“天下第一槐”依然葱郁,被称为“官树”,吸引着不少人前去拜谒。西岳庙内的情槐,见证着刘彦昌与三圣母的千古情缘。还有合阳的“千年文冠果王”、潼关的“马超刺曹古槐”、富平的“千年柿寿星”、华阴的“媒仙古槐”、华州的“千年雀舌黄杨”……都是大自然赐予人类的瑰宝,是渭南独特而亮丽的风景。

白水县2000多年的古槐

化身于乡愁记忆。古树名木在城市肌理与乡土记忆间穿梭,成为岁月深处永恒的眷恋。仓颉手植柏历经五千年风雨,枝繁叶茂,成为中华文明的象征;杭州西湖边的古樟树见证城市变迁,成为市民心中的绿色记忆;北京密云的“九搂十八杈”,传颂着“为一棵树,挪一条路”的佳话;广东新会天马村,世代村民守护的“小鸟天堂”,成为人与自然和谐共生的典范。

绿色法规的生命守护

古树名木是记录自然生态变迁的“活化石”,是承载民族历史记忆的绿色“国宝”。如何让这些古树名木根系更发达、枝叶更茂密,渭南一直在努力。

仓颉庙二龙戏珠柏

立规矩。早在2019年,渭南在《渭南市仓颉墓与庙保护条例》中就将古树保护单独列项,2023年,《渭南市古树名木保护条例》开始实施,如今,国家出台《古树名木保护条例》,更为保护工作提供了清晰、权威的依据,每棵古树名木在法律法规庇佑下,定能安享岁月静好。勤照料。组织专业的技术团队,定期对古树名木进行“体检”,借助先进的检测设备,精准掌握它们的生长状况、病虫害隐患等。根据每棵树的实际情况,制定“一树一策”的个性化养护方案,从根系、枝叶到土壤、空气和外围生态等,对古树名木进行全方位保护。赋文化。深入挖掘并广泛传播古树名木背后的故事、传说以及历史价值,在全社会营造爱护古树名木的浓厚氛围。比如,白水围绕仓颉手植柏开展的谷雨祭祀仓颉等系列活动,就成功地让这棵五千年古树的文化魅力深入人心,更好地激发了人们的保护意识。

仓颉庙抚韵柏 树龄3300多岁

行人不见树少时,树见行人几番老。如果你来渭南,一定要去仓颉庙,看一看5000多岁的仓颉手植柏。你会欣喜地发现,在它的树荫下,已有一棵小树苗蓬勃生长。

编辑:闫如钰