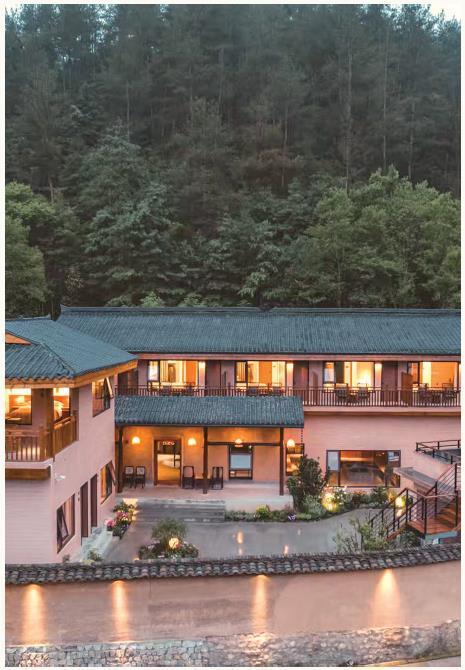

留坝县的民宿与秦岭山水融为一体(8月20日摄)。 受访单位供图

8月20日,在周至水街景区,缓缓流过的沙河水碧波荡漾。河面上,一朵朵盛开的荷花从碧绿荷叶间伸出来,迎风摇曳。河两岸的仿古建筑鳞次栉比。游客或在岸边漫步游玩,或在河中泛舟赏荷,感受着山水美景。

沙河周至县城段的水域生态曾一度遭受严重破坏。通过持续不懈地治理,如今,沙河恢复了良好的生态,山水美景还带动了文旅产业的发展,实现了绿色产业的转型。

用生态化理念发展产业、用产业化方式建设生态,沙河治理是陕西推动自然资源领域生态产品价值实现的一个缩影。

省自然资源厅自然资源所有者权益处负责人说:“近年来,在省委、省政府的高度重视下,陕西坚持高水平保护自然生态环境,在保护好绿水青山上下足功夫、在转化为金山银山上做实文章,推动自然资源领域生态产品价值实现,将生态优势不断转化为产业优势,唤醒沉睡的生态‘宝藏’,使地方经济绿色发展的道路越走越宽。”

塑造山水新境

沙河,从秦岭流淌而出,蜿蜒穿行至周至县城,形成湿地,滋养一方。

20世纪90年代,因小企业污水直排、沿岸居民倾倒垃圾,沙河水体污染严重,生态环境急剧恶化。周至县深刻认识到沙河治理的紧迫性,全盘规划县域生态资源,于2010年启动沙河周至县城段综合治理修复工程。

“周至县以‘生态优先、绿色发展’为核心理念,积极探索‘生态资源化—资源产业化—产业绿色化’的发展路径。”周至县自然资源和规划局高级工程师弋颖说,通过科学规划、系统修复与创新开发,周至将这条被污染的河流转型为集生态保育、休闲观光、文化体验、商业活力于一体的复合型生态旅游区——周至水街。

在沙河生态修复过程中,周至县重构健康水生态系统,对河道进行分段综合治理,同步推进地下雨污管网更新改造、泵站调蓄系统智能化升级、生态滤池新建等关键配套工程,显著提升了沙河水体的自净能力,有效保障了生态基流的健康稳定与持续性,形成了“河畅、水清、岸绿、景美”的生态景观廊道。

为激活“生态+产业”的发展模式,周至县创新政企协作模式,引入陕西水街文化旅游发展有限公司,进行专业化、市场化运营,重点发展生态旅游、文化创意、健康养生三大特色主导产业;建成“烟火巷子”“水街衣里工厂”等具有强大吸引力的标志性项目,成功打造了“生态+文旅”深度融合的沙河水街风光带。

为促进生态产品价值高效转化,周至县创新打造集生态观光、休闲购物、特色民宿、商务会展、文化演艺等多功能于一体的国家4A级旅游景区——周至沙河湿地公园,建成生态设施先进、体验项目多元的综合型旅游度假小镇,形成“产城融合、景镇一体”的发展格局,成为驱动县域经济发展的重要引擎。截至目前,周至水街景区累计接待游客突破4000万人次,成为区域文旅市场的现象级产品;直接或间接创造就业岗位5000余个,有效带动了本地居民就业增收;全媒体传播量累计超过4.1亿次,“周至水街”品牌影响力辐射全国,累计实现综合经济效益约20亿元,生动诠释了生态资源向绿色产业的成功转化。

沙河的生态治理与开发工程彻底重塑了周至县城东片区的整体环境面貌,一举扭转了“脏乱差”的旧有形象。现在,这里已经成了市民休闲娱乐的好地方。周至水街的繁荣直接促进了地方经济的可持续发展,也大幅提升了周边居民的生活质量和幸福感、获得感。

周至县沙河水域荷花盛开,风景迷人(8月22日摄)。 本报记者 沈谦摄

振兴绿色产业

今年是杨金秀回到留坝县成为一名民宿管家的第6年。这些年,杨金秀看着自己所在的紫柏街道小留坝村面貌发生着巨大变化,与秦岭山水融为一体,心中越发欢喜。

2018年底,留坝县邀请专家把脉绿色产业发展,在考虑自然禀赋、地理位置、历史文化等因素后,决定选择小留坝村的楼房沟组先行先试,发展民宿经济。2019年6月,杨金秀应聘民宿管家。

“以前,我在成都、西安和广州等地打工。在外面太苦了,还顾不上家里的老人和孩子。”杨金秀说。

在成功应聘为民宿管家后,杨金秀接受了1个月的专业培训。

接待、清洁、做一日三餐(原生态的农家饭菜)……性格开朗、勤快能干的杨金秀,受到许多客人的好评。

“旺季的时候,几乎天天客满。忙的时候,奖金也高。”杨金秀笑着说。

“发展民宿,我们采取‘政府+合作社+运营商’的模式,村集体负责建设,运营商负责运营,村集体获得经营收入的30%。”小留坝村村委会主任夏道华介绍,村集体建设了13个院落,6年来获得分成430万余元。其中,给村民分红68万余元,其他的用于发展集体经济和公益事业。

这一切都得益于绿水青山。

“过去,村子里最多时有四五十家石材矿同时开采,山被挖秃了好几块,沟里整天尘土飞扬。”夏道华说。

留坝县以前也曾因为过度开山、砍伐严重破坏了生态,发展难以为继。痛定思痛的留坝人转变发展理念,确立生态立县战略,关停了10余家工矿企业,拒绝高污染、高耗能项目,大力实施生态修复项目,让当地的生态环境日益好转。

如今,留坝县森林覆盖率达92.03%,重要江河湖库水功能区水质达标率100%,空气环境质量优良率常年高达99%,大熊猫、羚牛等野生动植物数量达1720余种,被誉为“绿色宝库”“天然氧吧”。

有了良好的生态,如今,留坝中药材和土特产品牌叫得越来越响。留坝县利用丰富的林地资源,大力发展绿色食药产业,建设林下中药材种植基地,推行林下西洋参、白芨、黄精、猪苓等中药材生态栽培技术,研发“药食同源”绿色产品,并配套建设园区厂房,构建“种植基地+园区生产加工”的完整产业链。截至2024年底,留坝县林下中药材产业生产总值达2.4亿元,近6500户农户参与林下种养产业,成为绿色经济的直接受益者。

说起留坝县的绿色产业和绿色产品,杨金秀乐观地认为,这就是留坝人努力酿造的“秦岭味道”,不光有山水的甘,还有百姓生活的甜。

镇巴县林地种植的中药材黄精长势良好。如今,林下经济已成为当地村民增收的绿色产业(8月20日摄)。 受访单位供图

实现优势转化

蓝田县九间房镇的荞麦岭,如今已是远近闻名。这里的荞麦花海每年吸引着大量游客。

近年来,蓝田县通过“生态+农业+旅游”,将九间房镇打造成千亩荞麦园,拓展独具特色的乡村文化旅游,带动乡村民宿发展。蓝田县九间房镇入选全国春季“村晚”示范展示点。2024年,蓝田荞麦岭接待游客100多万人次,实现综合收入约4000万元,带动峪口村及周边5个村实现集体收益约200万元、民宿和农家乐营业额超1000万元。

九间房镇位于秦岭北麓,曾长期受水土流失等生态问题的困扰,林地和草地生态质量整体偏低,林分单一,生态系统存在不同程度的功能退化和受损。

2022年7月,陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目启动。蓝田县委、县政府抓住这一契机,积极推进九间房镇荞麦生养区水土保持及生态修复工程实施,以生态问题为导向,以小流域综合治理为主线,按“土蓄水、水养林、林固土、土养田、田富农”的治理思路,创新土地综合整治“自循环、自持”模式,构建“沟底建谷坊”“沟坡营造水土保持林”“坡面开展土地综合整治”的立体化综合治理布局。同时,结合镇村发展需求,尊重群众意愿,以原有荞麦文化为基础,推动“生态+”(“生态修复+乡村振兴+乡村文旅+生态农旅”)多位一体发展,夯实乡村振兴生态基底。

将生态优势转化为发展优势,镇巴县也走出了一条独具特色的道路。

镇巴县近年来累计投入1500多万元,完成矿山恢复治理500余亩;通过“土地整治+矿山修复”小田并大田,提升和改造耕地2000多亩;通过种植青花椒、油茶、天麻、大黄,完成生态护坡,实现生态产品、生态修复与耕地保护的协同发展。

镇巴县自然资源局调查利用股负责人陈维飞介绍,镇巴县通过打造“农旅药茶”共生生态系统,将巴山林天坑群富集区打造成集科考探秘、旅游观光、休闲康养于一体的旅游目的地;坚持绿色植茶、质量兴茶、品牌强茶,制定生产技术规范,统一种苗、种植、管理、采摘、加工、包装、贮运等环节,实行全域绿色、有机、标准化生产,并建成集茶叶种植、农事体验、观光、游憩、娱乐、餐饮、民宿、康养为一体的复合景区,带动绿色产业发展。

省自然资源厅自然资源所有者权益处负责人表示,深入践行“两山”理念,就是要优化完善区域生态系统格局,实现“田园如诗画,乡村美且兴”。同时,带动相关绿色产业发展,把生态优势不断变为发展优势,实现生态美、产业强、百姓富有机统一。这样一来,既留住了绿水青山,又把绿水青山变成了金山银山,实现了河畅、水清、山绿、田美、人富裕。

记者手记

在绿水青山间实现产业强百姓富

沈谦

夏日,走在三秦大地,清澈的河流蜿蜒流淌,青翠的山峦绵延起伏,一幅幅美景让人切身感受到绿水青山的魅力。

如何推动绿水青山向金山银山转化,是当下生态文明建设的重中之重。保护与发展,看似对立,实则统一,关键是要健全完善自然资源领域生态产品价值实现机制,用优质的生态产品服务人民、服务社会,打造绿色产业,实现用生态化理念发展产业、产业化方式建设生态。

曾经污染的河流通过治理成为旅游休闲的山水美景,水土流失严重的荒山通过生态恢复成为吸引游客的“花海”,优良的生态环境让乡间民宿越办越火,利用丰富的林地资源发展林下经济让群众不断增收……这是陕西加快推进自然资源领域生态产品价值实现的真实案例,是陕西在保护好绿水青山上下足功夫、在转化为金山银山上做实文章,实现生态效益与经济效益的有机统一、让经济绿色发展的道路越走越宽的好气象。

完善生态产品价值实现机制是一项系统工程,须常抓不懈,不断推进。当前,政府相关部门要加快推进自然资源产权制度改革。一方面,完善自然资源产权体系,全面推进自然资源有偿使用,健全自然资源市场,促进经营性自然资源流转交易,通过价格机制发现生态产品的经济价值和生态价值,实现直接有效转化。另一方面,明确自然资源产权归属、厘清主体权责,促进公益性自然资源有效保护,通过补偿或赔偿机制发现生态产品的生态价值,间接实现生态价值向经济价值的有效转化。

只有不断促进自然资源领域生态产品价值实现,让绿水青山带动相关产业发展,把生态优势不断变为发展优势,才能实现生态美、产业强、百姓富三者的有机统一,让群众切实感受到绿水青山就是金山银山。

编辑:王瑜